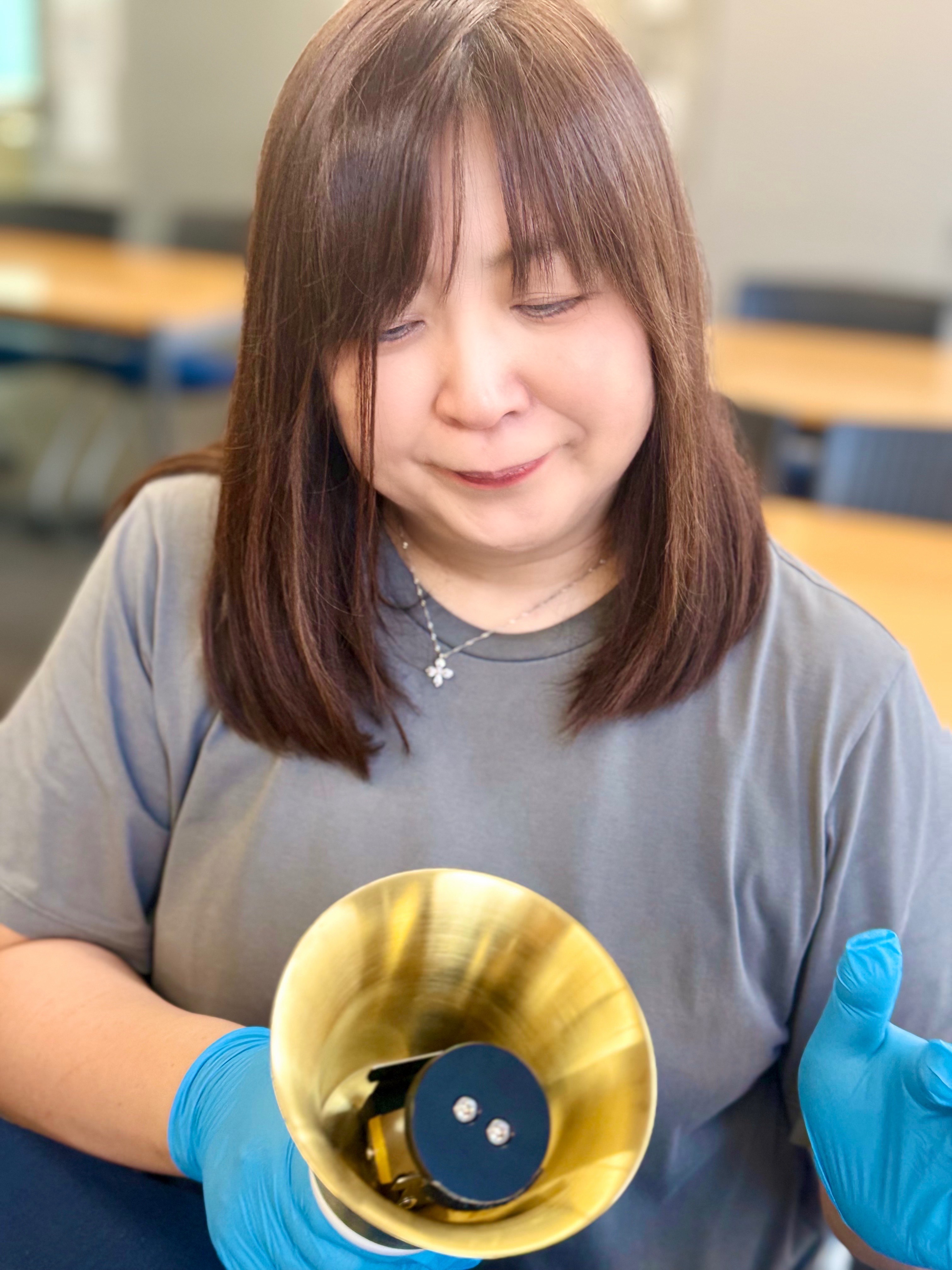

音楽って、「誰に学ぶか」で大きく変わります。

それは、ハンドベルのようにメジャーとは言えない楽器なら、なおさらのことだと思うのです。

最近、インターネット上で、自己流の演奏や考え方が“正しい奏法”のように発信されているのを見かけ、残念な気持ちになりました。

「解釈の1つ」という断りはありましたが、楽器の教則や奏法を発信することには、大きな「教育的責任」が伴います。

もちろん、自由な表現や個性は音楽の魅力のひとつ。

けれど、読んだ人に「これが正解」と受け取られてしまうと、ハンドベル業界全体のレベルアップは難しくなります。

私は、ハンドベルを“音楽芸術”として大切に育てていきたいと思って、日々取り組んでいます。

ハンドベルの奏法は、どれもすぐに身につくものではありませんが、

正しい知識と経験をもとに、積み重ねていくことで見えてくる景色があります。

だからこそ、上達したいと願う方には、「誰に学ぶか」を大事にしてほしいのです。

本気でこの楽器に取組みたいなら、自己流では届かないところまで、一緒に目指していけるような、そんな学びの場や指導者を選んでほしいと思います。

どうか、ハンドベルの価値が伝わる未来に向けて、正しい基礎と確かな表現を大切にしていってください。

そして、ハンドベルという楽器の認知度や演奏技術の向上に向けて、これまで力を尽くしてきた多くの奏者たちの歩みを、どうか無駄にしないでいただけたら嬉しいです。

私は、自分が学んできたことに自信を持っていますし、それを活かして、いまは「伝える側」としての責任も感じています。

日本はキリスト教文化の土壌ではない分、ハンドベルの普及に難しさもありますが、この国で経験できた出会いや学びには感謝しています。

ハンドベルの未来のために、プロ・アマを問わず「誰かに伝える」立場に立つときは、自分の発信が与える影響について、一度立ち止まって考えていただけたらと思います。

私は私のやり方で、この楽器の可能性と闘っています。それが私の道であり、誰のコピーでもありません。

自分の演奏が正解と思ったこともないし、誰かの演奏が正解と思ったこともない。ハンドベルはそういう世界です。

ハンドベルに40年以上携わってきた方々でさえ、まだ言語化・体系化しきれていないことも多い中で、自己流の解釈を「これが正解」として発信するのは、少し慎重であってほしいと思います。

ハンドベル奏者 藤田美千子

好きなことで生きる新時代の働き方-Instagramで個人ブランディング